Interview 中村 圭

ほかの植物にはない艶や質感、しなやかな張りもある竹は、日本人の暮らしに親しい素材のひとつ。大分県別府市の竹工・中村圭さんは、その竹の美しさを、ハッとするほど新鮮な発想で形に生かしています。竹に魅せられたのは10代の頃といい、「シンプルに竹の美しさを伝えるものをつくりたい」と話します。若々しい感性を素直に表した「編まない」というものづくりは、竹らしさの新たな探求の始まり。「編む」技術を身につけているからこそ挑める、「編まない」ものづくりについてご紹介します。

素材の美しさに導かれて

僕が「編まない」竹細工をつくり始めたのは、師匠の元で修業をしていた頃からです。師匠は美しく編んだ竹細工をつくる、別府竹細工らしい仕事をされていて、もちろん僕も弟子時代はずっと、細かな「編む」仕事をしていました。それなのになぜ「編まない」ことを考え始めたかというと、もともと竹という素材自体が好きでこの道に入ったからなんです。

竹はそのものがいちばん格好いい、いちばん完成されている姿だと思っていて。それをなるべく崩さないように、少しの加工で制作するにはどうしたらよいか、ということを模索してきました。竹そのものの美しさや良さを生かした作品をつくりたい。そこから「編まない」竹細工にたどり着いたんです。「SAKU」「KAKI」「入れられないカゴ」「入れられるカゴ」「一片」などは、そうした作品になります。

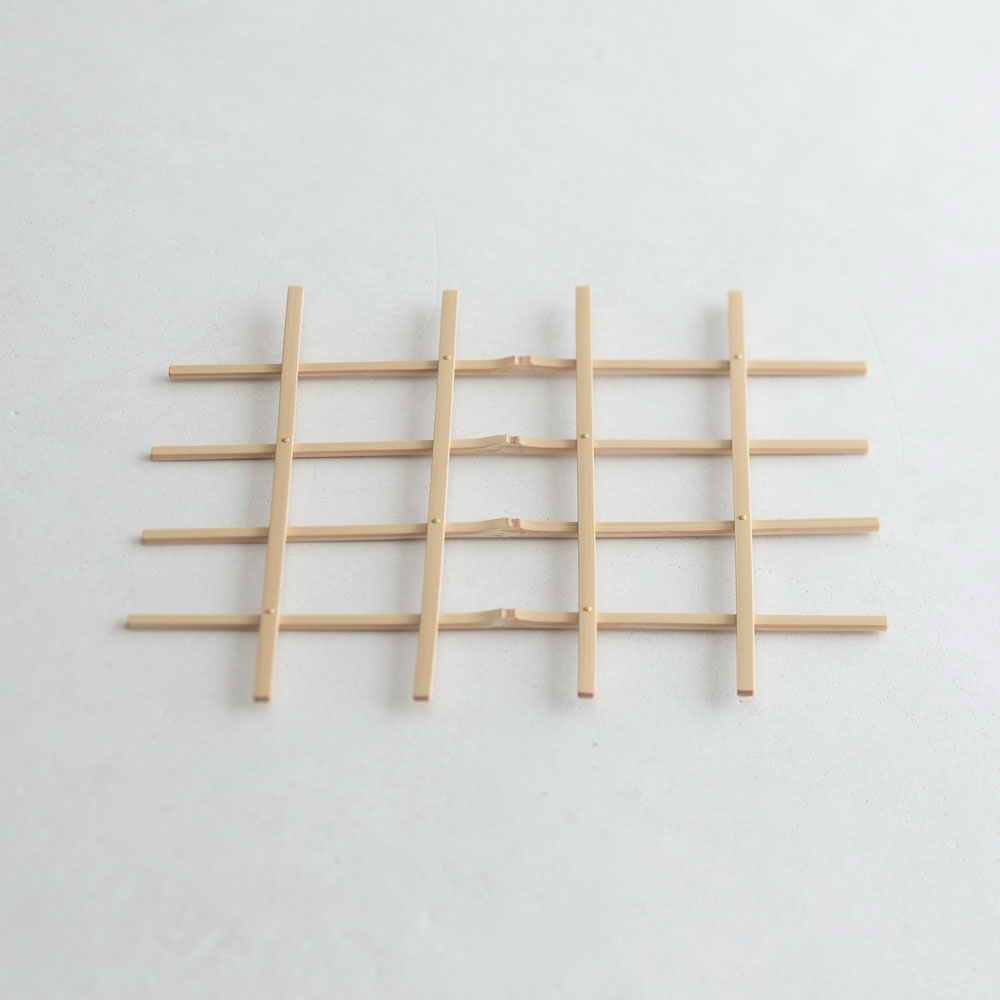

左上から「SAKU」「KAKI」「入れられないカゴ」「一片」

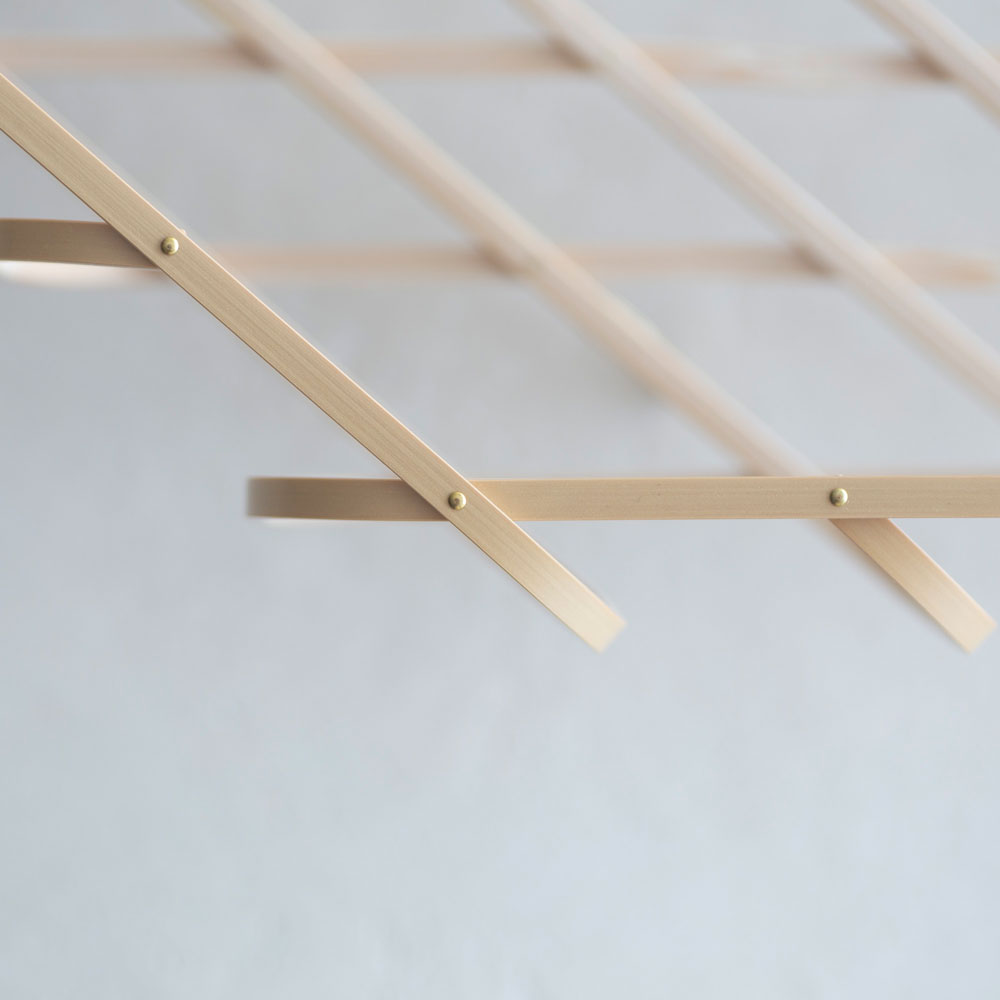

師匠の工房から独立した今も、網代編みの蓋物をはじめ、「編む」ものもつくっていますが、僕が主に取り組んでいる「編まない」ものづくりというのは、シンプルなだけに簡単な技術に見られがちなところもあって、そこはちょっと悔しい思いをすることもあります。実際には、シンプルに竹の美しさを見せるものづくりは、材料選びから仕上げまで丁寧に技術や経験を積み重ねていくことで実現するものではないかと思っています。特に、編まないとなると、留め方が難しいんですね。普通に編む場合は、底編みがあって、そこから側面につないでいけるんですけれど、編まないとそれができない。なので、編まなくてもうまく留めるにはどうしようかと考え、最近は真鍮を使って留めたりしています。ひとつ新しいつくり方が増えるといろいろと幅がひろがるので、今後もさらに発展させられたらいいなと思っています。

青い竹から白い竹へ

よくお客様から「この竹は塗装しているんですか?」と質問されるんですけれど、何もしていません。竹本来の艶なんです。つるっとしている表側は、竹の皮の部分です。油抜きという加工をし、天日干しをすることで、青い竹から艶のある白竹と呼ばれる状態になります。

油抜きというのは、竹に含まれる油分や糖分、汚れなどを取り除き、竹の耐久性を上げ、艶を出す作業のことです。やり方によって、艶が変わるんです。変に油が残っていると、少しマットな質感というか、薄く一層油が乗っている感じになります。逆にやりすぎると竹自体が白っぽくなってしまう。その絶妙なところを、プロの竹材屋さんは狙えるんですね。数年前までは一部自分で竹を採り、油抜きも行っていましたが、技術と体力のいる本当に大変な仕事なので、現在は信頼できる竹材屋さんから材料を仕入れています。

竹に魅せられたきっかけ

10代の頃から、どういうわけか竹が好きだったんです。竹細工というよりも、竹という素材ですね。つるっとしていて凜としていて、胸がすくような気持ちの良い存在だなぁと思っていました。

出身は栃木県で、東京で働いている時に独学で竹の小物をつくるようになり、もっと竹細工をやりたいなと思うようになりました。でも、仕事をしながら師匠をみつけることは難しいし、教室へ通いたくても時間が合わない。いろいろ調べていくと、大分県に専門的な技術を学べるところがあるとわかって、思い切って行ってみようと決心。仕事を辞め、大分に移住しました。

別府竹細工の世界へ

大分では、大分県立竹工芸訓練センターという職業訓練校に通いました。東京ではまったく学べていなかったので、まさにゼロから飛び込んだ感じです。そこで竹細工の基本的なことを学んで、その後は、高江雅人氏に師事し、5年間修業しました。

別府竹細工は、主に大分県産の真竹を材料に、細かく割った竹ひごを手作業で編み上げる多様な「

その残り2年間というのがちょうどコロナ禍と重なってしまい、全国的にクラフトフェアも中止になってしまったんです。発表の機会が減って、外に出たいのに出られない。当時は辛い状況で、ひたすら自分の作品づくりをしていました。開催しているイベントをなんとか見つけて出店したりしながら、2022年の春に独立しました。

編まない立体感「SAKU」

真上から見ると、一見編んでいるようにも見えるけれど、全く編まずにつくりあげたのが「SAKU」です。まだ師匠の工房で働いている頃につくり始めました。とにかく「編まない」ということをやってみたかったんですね。最初は自分でいろいろなデザインを考えて描いたりしていても、それが果たしてできるのかわからなかったんですけれど。「編まずに、ちょっと宙に浮いていたら面白いな」と思ったのがきっかけです。最終的に、編まないことで竹という素材そのものの魅力が感じられる作品になったと思います。

完成したのは、独立前の2020年頃です。2020年の「くらしの中の竹工芸展」でMPP賞、2021年の「工芸都市高岡クラフトコンペティション」にて、準グランプリをいただきました。その時は、盛りかご「冊(さく)」という名前で出していました。材料の竹がちょっと短冊みたいなことと、冊という漢字自体も作品の形状に似ていることから名付けました。最初は漢字表記にしていたんですけれど、漢字から来る先入観が強かったので、最近はローマ字表記で「SAKU」にしています。

材料の幅はいくつか試作した上で、10ミリ幅にしました。全体を並べた時の間隔とか隙間の感じが、広すぎず狭すぎずちょうどよかったので。最初に発表した時は、20センチ角でつくっていたんですが、いろいろとアドバイスをいただき、現在は尺貫法をより意識して、21センチ角(Lサイズ)と18センチ角(Mサイズ)の2サイズをつくっています。

美しい艶と質感「KAKI」

2022年に「KAKI」を発表しました。「SAKU」より幅の広い、13ミリ幅の竹ひごを組んでつくっています。組み方もシンプルにして、白竹の美しい艶とつるっとした質感、しなやかな張りを感じてもらえるようにしています。

サイズは5サイズあって、単体で使ってもいいですし、複数を組んで並べたり、積み上げたりと、自由に楽しんでもらえます。あまり花器のように見えないので、あえて「KAKI」と名付けました。花を挿すのは筒型の落としを用意していて、ガラスのものと真鍮のものがあります。本体とは別々になっているので、落としも単体で複数でと使い方は自由です。花を挿していない時は、竹のオブジェとして楽しんでもらえたらと思っています。

この作品は、昨年(2023年)「第3回日本和文化グランプリ」のグランプリを受賞しました。竹の花器は、筒や花カゴはよく知られていますけれど、それとは違うアプローチですので、ひとつのチャレンジでした。

軽やかな佇まい「入れられないカゴ」「入れられるカゴ」「一片」

「入れられないカゴ」+「一片」

「入れられないカゴ」「入れられるカゴ」「一片」は編まない竹細工の新作になります。“蓋が開かないカゴがあっても面白いんじゃないかな”と思い立ち、最初に「入れられないカゴ」を制作しました。カゴと言ったら、ふつうは物を入れる用途がある。でも、蓋を開けられない、物を入れられない、というものがあってもいいんじゃないかなって。ちょっと読みかけの本とかを置いてもらってもいいですし、そうやって何か置くものが絵になるような、そういう空気感のカゴかもしれません。僕は建物の基礎とかで、鉄筋が曲がって等間隔で並んでいるのを見るのが好きなんです。形はそういうものからイメージをしている部分もあります。骨組みだけ残っているような感じ。それもあって、今回は竹は細めにつくっています。

「入れられないカゴ」

その「入れられないカゴ」を眺めていると、やっぱり物を入れたくなってくる(笑)。これだけ中に入れられる空間があるのに、もったいないなって。それで、上部を切ってみたんですね。切ってみて、できたのが「入れられるカゴ」で、切り取ったところが「一片」です。この一片は、これだけでも面白くて、そのまま鍋敷にしたり、軽いので壁に掛けてみたり。手で形を変えられて、オモチャみたいな感じにも楽しめます。実は、一片だけでなく、入れられるカゴも入れられないカゴも手で形を変えられるんです。両手で挟むように押すと、四角形から菱形へ動かせます。竹細工だと形が動くものは少ないので、そういうところも面白いかなと。

「入れられるカゴ」

「一片」

自然素材と金属の組み合わせは好きですね。竹だけでつくろうとすると、どうしてもナチュラルな雰囲気になってしまいますが、そこに金属を入れると、ちょっと冷たい感じというか、印象が変わる。それがお互いの良さを引き立て合うんじゃないかなと思っています。

これまで僕は、使う人のことを考えてのものづくりが多かったんです。これにはこういう用途があって、それにはどのくらいの強度が必要か、どういう大きさかとか。そういうことを考えてのものづくりをずっとやっていたのですが、このカゴの展開では、初めて“自分がつくりたい形”をつくってみました。

今回は“入れられない”ことをメインテーマにつくり始めたので、形が動くというのは副産物だったのですが、最終的にはこの作品の魅力のひとつになったと思います。“動く”をテーマに展開するのも面白そうなので、今後も取り組んでいきたいです。

文・構成:竹内典子 / Jan. 2024

https://panorama-index.jp

https://panorama-index.jp https://filament-jp.net

https://filament-jp.net