パノラマ対談 梶原靖元さん(陶芸家) × 広瀬一郎さん(「桃居」オーナー)

「素の焼き物、根の焼き物」前編

文・構成:竹内典子 / Feb. 2018

古唐津の研究を、自分の眼で実証主義的に探究してきた梶原靖元さん。現代的な技術を捨て、自ら採取した砂岩を砕いて土をつくり、釉薬、薪、窯など、一つ一つに昔の暮らしを思い浮かべながら実験を重ねて謎を解明してきました。梶原さんの作品について、「何も媚びていない、狙ってつくってもいない。“素”の焼き物であり、その仕事は新しい焼き物ストーリーの始まりを実感させてくれる」と広瀬一郎さんは評します。無垢な焼き物がどのようにしてつくられるようになったのか。前編では、古唐津に取り組む以前の軌跡を交えながら語り合っていただきました。

中学生で焼き物に開眼

広瀬 梶原さんは中学生の頃から、焼き物少年だったそうですね。なぜ、焼き物に興味を持つようになられたのですか。

梶原 実家は伊万里で、有田、唐津も近いんです。中学校には蹴轆轤が1台あって、粘土も裏山で採れました。そういう環境の中にいて、初めて蹴轆轤をやってみたところ、何とも感じ良かったんですね。

広瀬 焼き物をやっている方々は、美術少年だったり、工作少年だったり。小さい頃から手を動かして物をつくることが好きだったという方が多いですね。

梶原 自分もそうです。美術や工作は好きでした。それと、植物や動物も好きで、理系なんです。

広瀬 なるほど。梶原さんの土に対するこだわり方というのは、理系少年の興味の持ち方なのですね。

梶原 そうだと思います。

広瀬 中学生で焼き物に目覚め、それから有田の工業高校のデザイン科に進まれて。高校卒業後はどうされたのですか?

梶原 まず弟子入り先を探そうと、萩、備前、岐阜などを訪ね歩きました。

広瀬 美濃に行かれようとしたのですか? 梶原さんはずっと唐津焼が身近にあって、大好きだったんだろうなと、僕は勝手に思っていました。違うんですね。

梶原 志野焼がやりたかったんです。伊万里の出身ですから、伊万里には唐津よりも華やかできれいな焼き物が身の回りにありましたし、桃山古陶と言っても、唐津のような地味なものより、志野とか黄瀬戸とか、そちらの方に惹かれるものがあったんです。でも、親に反対されて、唐津の太閤三ノ丸窯というところに弟子入りしました。轆轤では九州でいちばんと言われていたところで、そこに3年間いました。それから独立しようと思って、実家に戻ったんですけれど、実家は飲食店をやっていまして、忙しいと窯焚きの最中でも店を手伝わないとならなくて。そういう中途半端な状態が3年くらい続いて、これでは焼き物ができないと思って家を出て、京都へ行きました。

焼き物三昧の京都時代

広瀬 京都へ行かれたのは、クラフト的なものに興味があったからですか?

梶原 そうです。北欧デザインのものとか。

広瀬 高校もデザイン科ですし、もともとそういうものに興味があったわけですか?

梶原 デザイン科に行ったから、そういうものに興味を持ったんです。そうでなかったら、民藝にどっぷりだっただろうし、窯業科に行っていたら、釉薬の調合とかに夢中になっただろうし。だから、デザイン科に行ったのは、よかったかなと。

広瀬 京都では、富本憲吉さんのデザインした色絵陶器を生産されていたそうですね。

梶原 轆轤は唐津で習ったけれど、絵付けはしていなかったんです。京都の師匠からは、轆轤はもうしなくていいから、絵付けをしなさいと言われて。それまでしたことのない赤絵とか染付とかをやったんです。初めてだから職人ではなく、見習いとして。

広瀬 昼間はその工房で絵付けの仕事をされて、夜は別の仕事をされていたそうですが。

梶原 「賃挽き」と言って、1個100円とかで轆轤を挽く職人仕事ですね。そこが煎茶道具の家元だったので。

広瀬 ひたすら茶碗をつくられていたんですか。

梶原 そうです。小さな煎茶茶碗で、きちっとしたものでした。

広瀬 京都時代というのは、朝から夜まで焼き物にどっぷり浸かった生活だったということですか。

梶原 はい。だから、楽しかったですね。実家では好きでない飲食店の手伝いをしながらだったので、好きな焼き物の仕事を朝から晩までできて、お金までいただけるなんて、こんないいことあるのかなと思いました。

梶原靖元

広瀬 おそらく一日に十数時間は焼き物をしていたでしょうから、それだけやっても楽しくて仕方ないなんて(笑)。やっぱり、焼き物オタク青年だったんですね。

梶原 日曜日にはギャラリー巡りもできましたし(笑)。

広瀬 その頃は1980年代後半くらいですか。世の中的には右肩上がりの経済が元気だった頃ですから、京都も景気はよかったでしょうね。

梶原 そうです。とりあえず京都で独立しようと思って、美山とかいろいろ土地探しをしました。

広瀬 もし京都で独立していたら、また全然違う人生だったんじゃないですか。少なくとも、古唐津はやっていなかったのでは?

梶原 やっていないでしょうね。ただ、最終的には唐津に戻るつもりでいました。最初に勉強したのが唐津焼でしたから。でも、まず京都でと思っていたら、父から電話があって。唐津市内に貸している家があって、そこが空いて仕事できるというので帰ることにしたんです。それが30歳の時で、1995年の阪神淡路大震災の後に帰りました。ちょうど初個展が震災と重なってしまって、初日は震災前だったので神戸からもたくさんのお客さんが来てくれたんですけれど、残念でした。

広瀬 その初個展はどちらで?

梶原 京都です。棚板に湯呑みが8個くらい入る電気窯を買って、仕事終わった夜にひたすらつくって100個くらい集めて。

広瀬 それは煎茶道具ですか? それとも唐津に戻った頃にされていた手びねりのクラフト系の仕事ですか?

梶原 全然違います。ニュージーランドカオリンとか、カナダ長石とか使って、真っ白な透けて見えるようなものとかです。それに上絵をして。

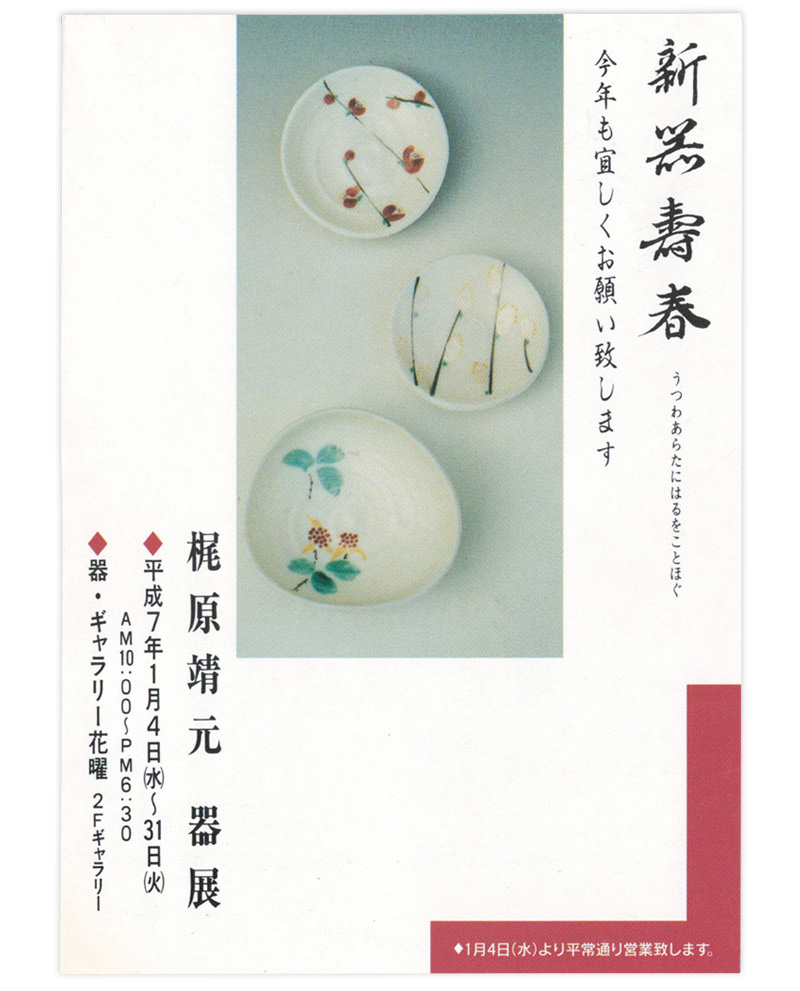

「梶原靖元 器展」平成7年1月4日(水)〜31日(火) @ 器・ギャラリー花曜/京都

広瀬 いかにも京都という感じですね。

梶原 変なことをしていました(笑)

広瀬 そして、唐津に帰ってからは、作風が京都時代とはガラッと変わるわけですね。

唐津という産地の中で

梶原 唐津では京都風は受けないんです。唐津は唐津っぽい物というか、お店もそういう店しかないですし。

広瀬 当時つくられていた手びねりの割と荒々しい感じのクラフト調の作品というのは、その時代には迎え入れられたのですか?

梶原 ちょっとブームでした。鉄粉がいっぱい吹いたような作品をつくる作家さんがいたり、雑誌にもいろいろな物が取り上げられたりしていました。

広瀬 90年代後半だと、婦人雑誌がよく焼き物特集をしていましたね。その後、白い器がブームになるから、その手前くらいとすると、割合と土味を生かした手づくりの陶器という感じですか。

梶原 そうですね。真っ黒な土に白化粧したものとか。

広瀬 時代に重なった作品だったんですね。

梶原 だから、今より売れていました(笑)

広瀬 きっと旧来の唐津焼きが、お客さんの方からすると少し飽きてきていて、新しい作家を探していたというのもあったのかもしれませんね。

梶原 唐津の組合の人たちもだんだんと若手になってきていました。

広瀬 でも、その後からですよね。梶原さんの焼き物の方向が、一気に変わっていったというのは。そこは梶原さんに一番お聞きしたかったことでもありますが、クラフト系のお仕事をされていた梶原さんが、その後なぜ、古唐津に興味を移されたのかということです。古唐津の優品を見て心動かされたのですか?

梶原 そうではないんです。自分が唐津の土でつくっていた物が、ある時お客さんから水漏れすると言われたことがあって。でも、昔の物、古唐津は水漏れしないですよね。それで、古唐津のことを調べるようになったんです。

広瀬 なるほど。桃山の頃につくられた唐津は、絶対に水漏れしないそうですからね。

梶原 骨董は水漏れしない。なぜだろうかと思いました。長時間かけて焼いたのかとか、土が焼き締まっているからなのかとか、いろいろ調べ歩いて。

広瀬 そうしている内に、どうも今まで言われてきたような唐津焼の理屈ではないな、ということを思われ始めたわけですね。

梶原 はい。ですから、どんな土でどんなふうに焼かれていたのか、という辺りから古唐津に興味を持ったんです。

広瀬 それも極めて理系的な発想という感じですね。

梶原 その頃から山に土を探しに行って、何十種類という土を見つけてということをしています。休日によく古唐津の窯跡巡りはしていて、陶片を拾って眺めていたんですね。400年前の物が土に埋もれていたり、雨風にさらされていたりしているのに、全然古くないんです。ついこの前、窯から出したみたいにきれいで。400年経ってもこの美しさというのは何だろうかと。いまの自分たちがつくっているものは、すぐに風化してしまうようなものなのに。

古窯跡に残る古唐津の陶片

広瀬 これはもう、原材料はじめ、やり方もいろいろ違うだろうなと思われたわけですね。そうした古唐津についてのなぜだろう、というのはもちろんあったと思いますけれど、梶原さんの仕事がそれまでと一気に変わったというのは、それだけがきっかけではないんじゃないですか。その頃につくっていたものは、つくりたいものではあったにしても、売れていくにしても、どこかで自分の仕事がルーティンというか、自分のつくったものをもう一度自分がなぞっているようなものもあったというか。年齢も30代後半にさしかかって来て、このままでいいのかみたいな思いもあったのではないですか。

梶原 そうですね。そういうことだと思います。

広瀬 やっぱりそこが一番、唐津にいる唐津焼らしいものをつくっている作家さんたちと梶原さんとの違いだと思うんです。いわゆる唐津焼ぽさってあると思うけれど、そこには絶対に同化して行かなかったというのかな。僕がお店を始めたのは1987年だったので、梶原さんの独立より少し前。その頃を思い返すと、今以上にいわゆる焼き物村でもないけれど、焼き物好きな人たちが集まって、つくる人も商う人も買う人も、ちょっと独特なサークルというか、特殊な共同体みたいなのがありました。そこで一番強く支配していたのは、おそらく1930年代の前半辺りにつくられた、“日本の焼き物の最高はやはり桃山にある”というものでした。

梶原 わかります。

広瀬 いろんな産地でつくられた、茶陶を中心とした桃山の焼き物文化、というのが仰ぎ見るものであると。それを一つの照準器というか、スタンダードにして焼き物を楽しむというようなシステムがありました。僕が焼き物に興味を持った頃、桃山の焼き物をもちろんすごいなと思ったし、その桃山スタイルを再興するみたいなことは、1930年代の前半にはそれはものすごくみんながドキドキして、そこに自分の興味を集中させて行って、つくり手もワクワクしながらつくっていたと思うんです。けれども、そこからもう長い時間が流れましたよね。それなのに、どんどん物のつくられ方も見方も、その一つのコードに縛られているような気がしたんです。

梶原 そうですね。

広瀬 だから、そういうコードみたいなものから外れたところで自分は焼き物を見て行きたいし、自分の店が扱う作家も、そのコードからちょっと離れたところ外れたところで物をつくっている人とつきあいたいなという思いもあったんです。それで、梶原さんの仕事を拝見すると、同じようなものを感じるんです。唐津という伝統的な産地でやっているから余計にその縛りって強かったはずで。唐津焼をやるならこことここは抑えておいて、みたいなことってきっとあっただろうし、それに乗っかってつくっている人が僕は多数派だと思います。それこそ高名な作家さんを頂点にして、そういうヒエラルキーもあったでしょう。だからこそ、梶原さんがそれまでやってきた仕事から考えると、唐津の中にいながら、梶原さんはどこか唐津のアウトサイダーというか、外側の人だったという感じなのかなと。

梶原 古唐津を再現しようとした時には写しはやりましたけれど、最終的には自分の作品づくりということをずっと思っています。写しは写しでしかないから、やっぱり自分の作品づくりですよね。だから、伝統的な絵唐津は絶対に描かないんです。

発生期の魅力

広瀬 僕の疑問なんですが、なぜかわからないけれど、焼き物っていい物は一気に出現するんだけれど、そこから下がっていくのも早い。その焼き物の初期というか、発生的な段階に持っていた初々しさとか、生命力とか、活き活きとした感じが、時代を経るごとに失われていく。焼き物の範疇で見ていくと発展段階はあって、どんどん技術的に洗練されていって、テクニカルには上昇されていくんだけれど、物自体の魅力で見ていくと次第に失われていく。それはどうしてですかね。

広瀬一郎

梶原 人間は楽な方へ楽な方へ行くでしょう。ましてや、昔の産地だったら、効率よくつくれるものであれば、効率よい技術に人は流れていくと思います。

広瀬 一年くらい前に、根津美術館で「染付誕生400年」というコレクション展をやっていたんです。初期伊万里から18世紀辺りまでずっとあって、染付の後半には色絵も入っていました。確かに、どんどん技術的なレベルは上がって、細密な描写の絵付けになっていくんですけれど、初期の伊万里が持っていたような初々しさとか、焼き物としての根っこになる魅力みたいなものは、どんどん失われていくみたいな気がしたんです。それは日本の焼き物だけのことではなくて、韓国や中国でもそうだと思いますか?

梶原 私は自分がこれと思う物を見てきましたけれど、それはそうですね。高麗青磁でも李朝の白磁でも、だいたい初期のものがいちばんでだんだん崩れていく。

広瀬 朝鮮の陶工も日本の陶工も、まだ自分の目の前に完成品のない状態で、初めての土とめぐり合って、それでどんな焼き物を自分はつくれるかって試行錯誤があって、失敗もあって。でも、出てきた物には、ある種の初々しさというのがあります。中国の白磁や青磁も、宋の頃の物は魅力があります。

梶原 何かを実現しようとする最初の当事者は一生懸命ですけれど、おそらくその弟子たちとなると手を抜いて行きます。たとえば土づくりにしても、当事者はまっ白いものをつくろうとするから、作業はひたすらきつい。弟子には面白くないし、ダラダラする。少しくらい粒が入ってもいいだろうってなって、だんだん白くなくなっていく。結局、白い物をつくろうと思ったら、自分でやるしかないんです。

広瀬 焼き物の歴史って、そういう歴史でもあったんですね。梶原さんのお仕事を見てみると、発生段階の唐津の持っていた生命力って何なのか、というところに着目されていますよね。それが原料に対するこだわりみたいなものに結びついて行ったと思うんですけれど。おそらく直感的に、梶原さんの中に、焼き物すべて発生的なところにその魅力って集約されているんじゃないですか。

梶原 それは感じますね。やっぱり、いい物をつくりたいという意欲がある時はいいけれど、ある程度わかってくるとマンネリ化して下がって行きます。私は扱っているものがたえず変わっているから、いつも、今、今、今と思ってつくっています。新しい素材が見つかると楽しいんです。これをどういうふうにこなして、形にしていこうかなって、そうしたらどういうのができるかなって。つねに今の仕事がいちばん新しいから。完成するわけではないので、たえずその段階をずっと続けていくだけです。

唐津四人展 梶原靖元 矢野直人 山本亮平 浜野まゆみ 2017.2.10 - 14@桃居/西麻布

広瀬 梶原さんの焼き物人生には前半があって、今のこういう後半があるわけで。たぶん前半でいろんなものを見てきたと思うんですよ。でもやっぱり自分が後半生、焼き物を続けていくとしたら、こういうやり方しかないんだと、ある意味思い定めているようなところがあるのではないですか。実際、それをやらなくちゃ、もう面白くないっていうことになってきてますよね。

梶原 一生、そうだと思います(笑)。

広瀬 梶原さんの焼き物を見て強く感じるのは、いろんな意味で「素」の焼き物。素というのは素朴の素とか、たとえば女性だったらメイクしていないすっぴんとか。だからある意味、素っ気ない焼き物、何もしていない焼き物なんですよね。それを物足りないと見るか、それともいちばん焼き物の根っこにあるものってこれじゃないか、というふうに見るか。僕はやっぱり梶原さんの焼き物が持っている魅力って、そこだと思うんです。焼き物が生まれ出て来るところにある何か、ゼロ地点から立ち現われて来るところの持っている充実というんでしょうか。

梶原 たとえば絵唐津は、一筆描いてしまうと、描いてしまわないではいられないというか、描くものが少なくならずにどんどん増えて行くんです。ここだけじゃなく、こっちにも描こうってなる。私は象嵌も好きなんですけれど、これをすると全部にしたくなって、はまってしまうんです。だから、私は絵を描かないよう、象嵌もしないよう、できるだけ手を出さないように自制しているんです。仕事としてはとても面白いんですけれどね。

広瀬 それはご自分の体質をよく知っているから(笑)。はまったら止まらないっていうのを。でも、梶原さんのそういう仕事も魅力的なんですよね。鉄絵を少し描いた物とか、三島の仕事とかもすごく抑えた感じの仕事だし、もっと見てみたいなと思います。どんな仕事でもそうかもしれませんが、何かをやるためには、何かをあきらめなくちゃいけないということがあるのかもしれないなと梶原さんのお仕事を見ていると感じますね。

梶原靖元展 〜古唐津アスリート〜 2015.10.10-19 @ うつわノート/川越

梶原 絵付けや象嵌に限らず、見たら何でも面白そうと思うわけですよ。こんな仕事もしてみたいな、楽しいだろうなって。でも、そこではまってしまうと、なかなかいい仕事はできない。一人ですべてはできないですからね。だから、手を出さない(笑)。

広瀬 梶原さんの力量や能力の中に、絵付けや象嵌などの加飾的な要素は、いろんなお仕事をされてきたからあると思うんだけれど、そこはほぼ封印されていますよね。その潔さがあって、素の焼き物に徹している。変な味付けとかしないじゃないですか。唐津って、味付けようと思えば、いくらでもそのノウハウというのはあると思うけれど、それは一切やらない。それをやってきたのが、梶原以前、梶原以後だとすると、梶原以前の唐津焼はそこにフォーカスしていて、どうやって唐津の味を付けようかということに注力してきた歴史。僕がなぜあまり唐津焼に目が行かなかったかというと、そういうところもあるんですね。古唐津自体は、もちろん魅力的な焼き物の一つだと思うけれど、古唐津風としてつくられてきた物が纏っているものはとなると、別にいやらしいものだとは思わないにしても、それだったら、まったくのゼロ地点で自分なりの物をつくっている若い人の焼き物の方が見ていて面白いという気がしたんです。

梶原 私は個展で自分の作品を見たら、地味やなっていつも思うんです。知らない人だったら通り過ぎて行ってしまうし、グループ展とかしても私の物は全然目立たない(笑)。

広瀬 でも、人に言葉で説明して説得してというよりも、それを必要とする人は言葉なしで手が伸びるというか、伝わるんじゃないでしょうか。

梶原 それはそうかもしれませんね。

新しい焼き物ストーリー

広瀬 梶原さんの仕事が大きいな、とすごく思うのは、先ほども話ましたけれど、1930年代辺りに成立した焼き物の見方というものにとらわれていないことです。1930年代のいわゆる数寄者や陶磁研究家、大スポンサーである実業家、もろもろのつくり手も含めて出来上がった、日本陶磁に関する大きなストーリーみたいなものに、僕らはずっと拘束されてきたというか、そこからなかなか離れられなかった。それはあまりにも大きな存在だったし、もちろんそこから僕たちはいろんなことを教わったんだけれど、そろそろ100年近く経つわけですから。その引力圏から出て、新しい焼き物とのつきあい方というか、それはつくる側も見る側も商う側も、さすがに次のステージに入って行かないと。梶原さんの仕事は、そういう焼き物のストーリーから離れてお仕事しているかと思えば、ますます根っこにまで遡って焼き物を考えている。ストーリーを否定するとか、捨て去るとかいうことではなくて、それを継承しながら次の大きな物語を紡ぎ始めているんですよね。

梶原 謎を解きたい一心でやってきたことです。

広瀬 梶原さんが代表をされている古唐津研究会は、そういう活動の場にもなっていますか?

梶原 古唐津研究会は、もともとは日本陶磁協会の唐津支部をつくろうというところから始まったんです。協会側は中里太郎右衛門さんを中心に始めたかったんだけれど、お忙しいし、辞退されたんです。それで、中里紀元さんが始められることになって、その時に私が呼ばれて人を集めることになりました。私はそれまで陶芸家同士のつきあいはまったくしてなかったんです。自然坊さん、岡本作礼さん、藤の木土平さんたちはよく集まっていらしたけれど、全然参加していなくて。

広瀬 ある意味、梶原さんは一匹狼的だったんですね。

梶原 そうは言っても、一緒の地域でやっているわけですから。でも、それから人を集めるようになって、30人くらいの人が日本陶磁協会の会員になってくれました。ところが、途中で話がまとまらなくなって紆余曲折あり、結局は私が古唐津研究会の会長ということになりました。本当に少ない人数で集まって、焼き物の勉強だけをしようと、いまの会が始まりました。

広瀬 結果的には、古い唐津焼を勉強したい研究したいという人たちだけが残って始まったわけですね。

梶原 最初は新聞記者とかいろんな人が入っていましたし、1回も参加しない人もいました。いまは本当に焼き物好きな人ばかり40人くらいいます。

広瀬 作家さんでは、矢野直人さん、浜野まゆみさん、山本亮平・ゆきさん、竹花正弘さんたちも参加していますね。

梶原 そうですね。東京にも4人くらい会員がいますね。作家さんだけではありません。

広瀬 それこそ古唐津研究会的なものが、ほかの伝統ある産地にもできて、かつての備前や信楽や萩は、どんな材料でどんな窯でどんな思いでどんな人がつくっていたのかということを、1930年代にできた大きなストーリーラインから離れて構想する、研究する、追及するということがあってもいいような気がするんです。それはすごく大風呂敷を広げるような話だし、もちろん一人の人間だけでできるようなことではないけれども。

梶原 大事だと思いますね。

広瀬 焼き物はこれからいろんな流れが今まで以上に細分化されて、いろんなタイプの焼き物のつくり手とか、焼き物を愉しむ人が出て来ると思うんです。でも、梶原さんが切り拓いたところを受け継いでいく若い人たちって絶対に消えないと思うんですよね。それはどうしてかというと、やっぱり焼き物のいちばん根っこにつながって成立するような仕事だから。それを受け継ぐ人がいなくなるわけはない。だから、新たなストーリーが広がって行く可能性は、僕はあるような気がするんです。

梶原 技術というのは、基本中の基本ですから、その探究は大事です。

広瀬 歴史ある伝統ある産地であればあるほど、1930年代につくられた神話はずっと生きているわけですよね。あれはあまりに大きな物語だったから、そこからみんな出られないというのはあると思うんです。だから、梶原さんご自身が、これからいろんな産地を歩かれると違うんじゃないですか?

梶原 よその産地へ行くと、会いたかったと言って、若い作家がパッと来てくれる。自分もそういう仕事がしたいなという人が、少しずつ増えているんじゃないですか。

広瀬 でも、古唐津研究会みたいなものは、他の産地ではあまりまだ聞かないですよね。

梶原 信楽には若い人の集まりがあるみたいです。たしかに組合は各地にありますし、そこには若い人の集まりもありますけれど、古唐津研究会のような目的というか活動とかはなかなか聞かないですね。

広瀬 美濃とかも古窯跡はあるし、そういう動きがもっとあってもよさそうですけれど、不思議と聞きません。唐津だって、梶原さんのような人が出てきたからですしね。

梶原 唐津焼をしている人もいろいろで、古唐津にも窯跡にも興味ないという作家さんはたくさんいますし、組合の人たちは私たちの展示会を見に来たりしません(笑)。

梶原靖元展 〜古唐津アスリート〜 2015.10.10-19 @ うつわノート/川越

広瀬 逆に言えば、梶原さんみたいな人が、備前でも萩でも美濃でも出てくれば、そこに若い人も集まって来るのかもしれないし、そういう可能性はあると思うんです。

梶原 丹波では何人か集まって、古唐津研究会みたいなものをつくろうとしています。そうなってくると、交流ができるようになりますね。

広瀬 いまのような時代、若い人たちはSNSとかを使ってつながっていくということは、大いにあり得ますよね。そうやってつながり出せば、また一気におもしろい状況が生まれるのかもしれません。もしかしたら10年後は、もっと違う景色図になっているかもしれない。

梶原 その頃はもう唐津はすたれているかもしれない(笑)

広瀬 こういう時代になってくると、10年先、20年先の産地の姿というのはますますよくわかりません。80年代半ば、僕が桃居を始めようと思って産地をまわった時でさえ、産地ではなかなか魅力ある作品と出会う場というのはなくなっていました。産地を支配している、たとえば萩だったら備前だったら美濃だったらこういうものがつくられてきたのだろうな、というのはわかるんだけれど、それが全然魅力的になっていないというか。だから、僕は梶原さんのつくる物を見て、すごくびっくりしたんです。古い窯跡を訪ねて行って、古い物を参照しながら物をつくるあり方でも、こういうあり方があるんだと。

梶原 ありがとうございます。

自分の目と頭で検証する

広瀬 写しをする人はどこの産地にもいるんだけれど、でもどんどん味は薄まって行く気がします。ある意味、10年前より20年前より悪くなっているし、その10年20年前はさらに前よりというように。僕が焼き物を見始めた時にすでにそうでしたから。ただ、焼き物は古いものを訪ねて行くと、絶対に魅力のある物に突き当たらざるを得ないというところはあるので、梶原さんのやり方は、一つの突破口。根っこの方に、自分の目と頭で接近して行くと、いろんな可能性がまだあるんだってところを、梶原さんは実際に見せてくれているわけですから。

梶原 でも、若い人で興味あって訪ねて来る人はいても、そこまでは僕はやれない、できないとあきらめて行く人は多いですね。

広瀬 現実的にはそうなのかもしれませんね。

梶原 私は謎解きから始まったから、考えることが楽しいんです。どうやったのかなとか、こんな感じかなとか、考えてるだけでは済まなくて、これを燃やしたらどうなるか、使ってみたらどうなるかというのをやってみる。刈ってきて灰にして釉薬にして、焼いてみたら、だいたいダメという答えが返ってくる。それをいろいろ試して繰り返している内に、ようやくイイって答えが出るから、それをやらないといけないんです。窯の試験をする時も、窯全部に入れて焼かないとわからないですしね。

広瀬 地味な仕事ではありますね。ひとつひとつ実験して行って、番号をつぶすような感じで、これでもないあれでもないといういろんな可能性を検証しながら、最後やっぱりこれだろうというところにたどり着くまでが大変。梶原さんだって、10年かかってたどり着かれたわけで。

梶原 そうですね。何でも一回失われたものを再現するには10年かかるなと思います。田んぼで稲作りを10年間したんですけれど、除草剤や化学肥料など使っていた土地で、最初からそういう物を使わずにつくろうと思うと、ちゃんとできるまでにやはり10年かかる。そうしてやっと実るようになった田んぼを、次の人がまた除草剤や農薬を撒いたら、ようやくメダカやドジョウがたくさん棲むようになっていたのに、たった1年で全部ダメになってしまいましたから。

韓国の本を参考にして建てた自宅

広瀬 これまでに使ってこられた焼き物の原料は、何か記録を残されているのですか?

梶原 何もないです。もちろん経験値としては自分の中にありますが。釉薬の調合もいっぱいやっていますけれど、基本的に物は捨ててますからね。そうすると何も残らない。少しだけ残っている物を、何回も見返して、ああこういう調合だったかなと思い出すことはあるくらいで。今やっているものが最高にいいものとは限らないですからね。過去の物にもいいものはあります。でも、そういうのも捨てて来ていますから。1回できて捨てたものは、やろうとしたところで同じ物はできない。原料を採ってきた季節も違うだろうし、そこは天然原料を相手にするわけですからね。

広瀬 最初は砂岩のどういうところから検証を始められたんですか?

梶原 まず砂岩がどういうものかわからない。最初は、頁岩って何だ、泥岩って何だというところから始めました。図書館へ行って、岩石の本を調べて。でも、写真を見ればこれは○○岩とわかるけれど、山に行ったらわからなくなる。わかるのは黒っぽい石とか白っぽい石とかいうくらいで、本当にこれは砂岩なのだろうかと。それで、地質学の勉強をするようになったんです。佐賀県だと地学同好会というのがあって、化石とかマグマのこととかを現地で追って行く同好会です。その会員になって月に1回、巡回に参加していくと、現場でこれが○○砂岩ですとかいう話になる。知識とか全くなかったけれど、人の話を聞きながら少しずつわかるようになっていって。でも、厳密に砂岩なのか花崗岩なのかという違いは、大学教授とかでも現場ではむずかしいことがある。地質的に調べたことと、いま自分たちが見ているものを比べて、それが何かということを探るから、分析して含有成分とかをちゃんと調べてからでないと確実なことはわからないと。石はそんなに簡単なものではないけれど、ある程度は、砂岩と花崗岩と玄武岩との違いはだいたい自分でわかっていると思います。

広瀬 ご自分なりのやり方で、ゼロから始められたのですね。

梶原 花崗岩もいろいろですし、砂岩も種類はいっぱいあって、焼き物に使えないものもあります。地質学的にいえば、陶石は流紋岩か、堆積岩の中の砂岩かということです。流紋岩の中で焼き物に使えるものを陶石と言い、同じく砂岩も焼き物に使えれば陶石です。つまり、焼き物に使えれば陶石というわけです。泉山陶石、天草陶石、中国だったらカオリン、韓国だったら沙土、韓国ではペクトと呼ぶ白土。これは白土と言っても粘土ではないです。

広瀬 陶石になりそうなものにたどり着く、そこまでもひと仕事ですね。

梶原 だから、まずは窯跡の地質が何かを調べるんです。そうすると、ここの窯跡は○○砂岩、あっちの窯跡は△△砂岩、というふうにわかってくる。それなら、昔はその砂岩を焼き物に使っていただろうということで、自分もやってみるんです。この辺りは炭鉱があったから、昔の人が地質についてはかなり詳しく調べてあるんですね。中には全く地質のわからないところもありますが。朝鮮半島もほとんど日本人が地質を調べていて、戦時中とかに、資源が採れるところはすごく細かく調べたんでしょうね。

広瀬 そういうことなんですね。

梶原 そもそも最初は、砂岩が唐津焼の原料かどうかもわからないところから始めています。カオリンを砕いて使ったのかなとか、砂岩とカオリンで調合したのかなとか。何にもわかってなかったから、調合を6:4にしたり、9:1にしたり、とにかく焼いてみるしかない。焼いてみて、焼き締まるかどうか。窯の焚き方にしてもいろいろやってみるしかない。

広瀬 まさに、ひとつひとつ検証ですね。

梶原 まず、いまの技術をすべて捨てるところから始めました。棚板を捨て、レンガの窯を捨て。昔のように土だけでつくった窯にして、燃料も薪だけ。そこまで昔に戻って始めれば、焚き方も何度までしか温度は上げられないとかわかってきます。出来がよかったら1300℃くらいまで上げるところが、土だけの窯では1250℃で崩れていく。それで、昔はそんなに温度が上がっていないのにちゃんと焼き締まっていたことがわかりました。

韓国の古窯を参考に築いた土の窯。レンガは使用していない。

広瀬 土の窯は、何を参考にされたんですか?

梶原 朝鮮で発掘されたいちばん古い窯を復元しています。薪だって、本当に松だけで焚いたかどうかわからないですよね。だから、身近にあるもので試そうと、いろんな木を薪にしてみたり

身近な木材の皮を剥いで薪にする

広瀬 パノラマの梶原さんのインタビュー記事にあった、藁灰釉の話。あれは説得力ありましたよ。当時の暮らしにおいて貴重な藁を、果たして灰にしていたかという疑問。そういうことは、自分の頭で考えないと出てこないですよね。

梶原 江戸時代当時の様子を本で読みました。藁の本、炭の本、いろんなもの読んでね。

広瀬 実証主義的というか、必ず事実をおさえながら進めていますよね。

梶原 焼き物の本は読まないですよ。嘘ばかり書いてあるから(笑)

広瀬 ご自分の手で事実を積み重ねていくわけですね。

梶原 私は聞かれたら、何でも知っていることは包み隠さず話せるんだけれど、つくり手同士というのはあまり聞いて来ないんです。たぶん何を質問したらいいのかわからない。自分がやったことのないことだから。それに、言葉の説明ではかみ合わない時もあるし。やっぱり、やっているところを見るのがいちばんわかりやすいんです。だから、とりあえずやってみて、わからないことを聞いて、次をやってみて、またわかならないことを聞いてという繰り返し。そうでないと、最初からいろいろ聞いたところでわからないでしょう。やってみるとクエスチョンがいっぱい出て来るから、それをつぶしていかないとなかなかできないものです。

後編に続きます

https://panorama-index.jp

https://panorama-index.jp https://filament-jp.net

https://filament-jp.net