-

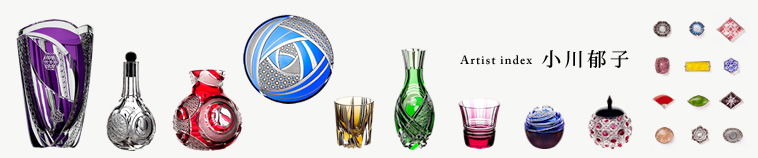

伝統的な技法をベースに

新しいものを採り入れていく

-

外山

小川さんご自身は「伝統工芸」というものを、今はどんな風に感じていますか?小川

伝統工芸の世界も、新しいことをやっていこうというような流れがあって、同じことをただ守ってやっているだけではダメだという雰囲気です。伝統というのは、その時、最新のものが後々に伝統になっていくとも、よく言われますね。私自身も何か新しいものを採り入れたいと思っていて、あまり伝統のことは気にしないでやっています。外山

技術として身についていることが、伝統を後継するということになりますよね。小川

ベースは伝統なので、その伝統的な技法を使って、自分は何を表現しようかということではないかと。外山

伝統工芸に携わっている方には、若い方も多いですか?小川

いっぱいいます。ただ、続けていくことがなかなか大変なので、やめてしまう方も多いようです。外山

日本の伝統工芸の技術というのは、世界的に見ても高い水準なのにもったいないですよね。小川さんのような意識で、少しでも続けていこうという人が増えるといいですね。小川

その続けていくというのが一番大変で、私自身もどうやったらずっと続けていけるか、ということばかり考えています。放っておいたら辞めざるを得なくなってしまうので。設備とか原材料とかを考えると、伝統工芸で食べていくのは本当に大変で、ほかでアルバイトした方が金銭的にはよっぽど楽に暮らせます。伝統工芸をやっている人は、本当に好きだから続いているという人がほとんどではないでしょうか。外山

海外の人は、日本の伝統とか技術とかに対してすごく理解がありますよね。小川さんは海外で発表したいという気持ちはありますか?小川

なくはないですけれど、ガラスは海外の方が先輩なので、どうなのかなと。バカラとか、本当にきれいで、全然違うと思います。ただ切子に関しては、日本の切子の水準はすごく高いので、ほかの国のカットを見ても、これはすごいという物があまりないんです。現在では国内の方が発展しているように思います。

-

外山

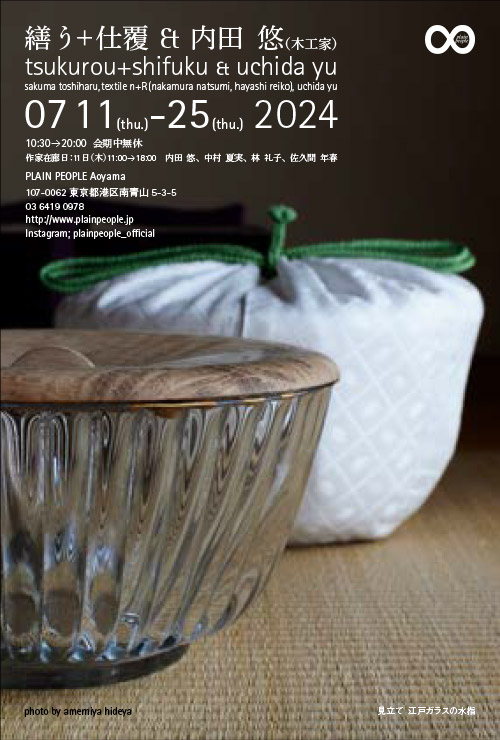

「伝統工芸展」には、今後も大作を出し続ける予定ですか?小川

はい、出し続けます。それは師匠が続けていきなさいと言ってくれていたことなので、切子を辞めない限り、ずっと出そうと思っています。伝統工芸展に出すには、制作に時間もかかりますし、審査で受かったり落ちたりするので精神的にも大変なんですね。でも、すごく勉強になるんです。大作となると、1つつくるだけでも得るものが大きくて。時間をかけてじっくり大きい物をつくるので、それをやる人とやらない人では、全然奥行きが違ってくるんじゃないかと思います。外山

これまでに何回くらい出品されていますか?小川

修行時代に数回出して、それから師匠の個展の手伝いなどで忙しくて少し間が空いて。独立してからも焦ってすぐに出品するなと師匠に言われたので最初は出さなくて、そろそろいいんじゃないかと言われて、また出し始めてから入選したり落選したりしながら15回くらいになります。外山

作品は自分の手元から離れていかないと、次の制作意欲が湧かないとよく聞きますが。小川

それはあります。伝統工芸展は売らないというスタンスで出すこともできるので、作品を非売にして出品する方もいるのですが、師匠からそういうのはダメだと、プロだったら売らなきゃと言われて、値段をつけて出しています。 -

大作に挑む伝統工芸展は

つくり手の奥行きを生み出す![被硝子切子鉢「雪の夜」(第57回日本伝統工芸展[日本工芸会奨励賞] 受賞)](https://panorama-index.jp/images/interview/ogi/interview_photo_17.jpg)

被硝子切子鉢「雪の夜」

(第57回日本伝統工芸展[日本工芸会奨励賞] 受賞)

-

コツコツやる細かな作業も

楽しくて自分に向いている

-

外山

小川さんは本当に切子が好きなんですね。物をつくるということも性に合っているようですね。小川

はい。こんなに切子を好きな人はいないんじゃないかっていうくらい好きです。楽しいですし、やってもやってもまだ先があるなぁという感じです。また切子というのが自分に向いていたんです。すごく細かくてコツコツやる地味な仕事なので、同じガラスでも吹きガラスとかは勢いがあって、切子とは全然違いますよね。外山

切子の工程では、どこが好きですか?小川

デザインして、カットして、磨くという流れの中で、一番好きなのはカットです。外山

今は物をつくろうとすると表現ばかり先行してしまう人が多いから、小川さんのように技術を大事に表現するスタンスの作家さんは貴重だと思います。

https://panorama-index.jp

https://panorama-index.jp https://filament-jp.net

https://filament-jp.net