Interview 升 たか「苔むさない生き方、描き方」 前編 1/3

聞き手:広瀬一郎さん(「桃居」オーナー) / 文・構成:竹内典子 / Jul. 2014

陶芸家として活動されて十数年になる升たかさんは、以前はイラストレーターとして活躍されていました。さらに遡ってみると、いくつかの別の顔も見えてきます。そこには仕事という居場所を移動させながら、新鮮にものづくりと向き合おうとする升さんの姿があります。インタビュアーは、西麻布「桃居」の広瀬一郎さん。升さんは広瀬さんと出会って、陶芸家としてやっていくことを決められたそうです。

絵を描くことがいちばんの遊び

広瀬 升たかさんが陶芸を仕事として始められたのは、実は50歳になってからですよね。それまで、どのようなことをされてきたのか、今回のインタビューは、陶芸家になられる前のこと、升さんの波乱に満ちた前史について(笑)、詳しくお話をうかがいたいと思います。お生まれは九州ですか。

升 長崎の佐世保です。子どもの頃は、絵を描いてばかりいました。普通の男の子みたいに野球を楽しんだりするタイプではなくて、一人で絵を描いていることがいちばん好きでした。焼き物に対して特に興味はなくて、有田や波佐見が近かったので、親がたまに陶器市へ連れて行ってくれた時は、お祭り的な賑わいを楽しんでいました。

広瀬 升さんの少年時代は、まだ画用紙も入手しにくかったでしょうし、画材はどうされていたのですか。

升 画材がほしい時は、全国絵画コンクールとかに応募するんです。そうやって、賞品の絵の具やスケッチブックを手に入れていました(笑)。

広瀬 すごい小学生ですね。

升 それと、葬式用の写真でお小遣い稼ぎをしました。昔は写真が小さかったから、それを葬式用に大きく引き伸ばすとなると、田舎ではかなり費用がかかったんです。それで、あそこに絵の上手い子どもがいるからということで、大きくした写真に見えるようリアルに鉛筆で描いて、お小遣いをもらっていました。

広瀬 近所では有名なお絵描き少年だったわけですね。

升 時々は山にも入って、春になると鳥が餌にする青い汁の実を採ってきて、それを絵の具代わりにもしました。物に困ってそうしたというのではなくて、それが普通だったんですね。

広瀬 中学・高校も、ずっと絵を描くことは好きでしたか。

升 はい。絵描きになりたいとか、絵を生かして何かをしたいとかいう積極的な気持ちはなかったんですけれど、逆になりたくないものはよくわかる。どこかに勤めるというのは、自分はやりたくないし、やれないし。そういうことはいっぱいあって、その結果、絵を描いていることはいちばん過ごしやすくて、ずっと続いていました。

広瀬 上京されたのは、高校卒業後ですか。

升 はい。東京がどういう所か、都会のイメージすら湧かなかったんですけれど、田舎にいても居場所がなくて、東京という漠然とした場所に行く足がかりとして、銀座にあった会社に就職しました。

広瀬 それは絵やデザインとは関係のない仕事でしたか。

升 そうです。就職に関係なく、絵はずっと描き続けていく気持ちでいましたし、デザイン教育を受けてきたわけではないので、デザイン会社で働くのは難しいだろうと思っていました。就職してから、会社が終わった夜に、デザイン学校に通ったりもしましたけれど、デザインは僕にとってはそれほど面白いものではなかったですね。

居場所を求めてさまよった新宿時代

広瀬 以前、升さんからうかがった話では、「天井桟敷」*1に入られたのが20歳くらい。そうすると、天井桟敷に入る前というのは、どういう日々だったのですか。

升 会社の寮が練馬にあって、みんなは会社から帰ったら麻雀をしたり、テレビを見たりするけれど、僕はそういうのは全然興味なくて、そうなると自分も居心地悪いわけで、結局、寮に帰らないで新宿辺りで寝泊まりするようになって行きました。ジャズ喫茶で寝たり、野宿したり(笑)。

広瀬 あの頃、60年代半ばから後半にかけては、フーテン族とか、ヒッピーとか、新宿辺りはいっぱいいましたね。ジャズ喫茶で一晩過ごすことはよくある光景でした。

升 若かったし、体力もあったし、そっちの方が遥かに自分の居場所という気がしていました。朝までやっている店もいっぱいあって、新宿をねぐらにうろうろしながら、コーヒー代だけで過ごして、朝になったら会社へ行く。そうすると、ますます会社での居心地が悪くなるわけです(笑)。

広瀬 天井桟敷に入った経緯というのは?

升 新宿をうろうろしていると、今日寝る場所というのが大事なわけで、たまたま新宿3丁目にあった「アートシアター新宿文化」*2のドアが開いていて、ここなら寝られそうだと思って勝手に入ったんですね。ステージで何人かが舞台稽古をしていて、僕はこっそりいちばん後ろの席に座って、気が付かれないように寝ていたんです。そうしたら、肩を叩かれて起こされて、「何をしているの?」と聞かれて、「ちょっと稽古見ています」と嘘ついて(笑)。そうしたら、「明日、ここにおいで」と言われて、もらった住所が天井桟敷でした。肩を叩いた男というのが、寺山修司さん*3だったわけです。昔でいうと、橋のたもとで蹴っ飛ばされて起こされたみたいなものです。

広瀬 それはすごい出会いですね。

升 当時、そういう出会いは、新宿辺りでは普通にあったんです。相手が寺山さんでなくても、ジャズ喫茶にいると、人と人が何となく同じ種族だから近くなるというか。

広瀬 そうでしたね。今でいうSNSで人と人がつながって行くというのも面白い時代だけれども、あの頃はリアルな世界でそういうネットワーク的なことがありました。

升 ジャズ喫茶に行けば、いつも通っている人間がいて、そこで何となく話をするようになったり。

広瀬 音楽をやっている人、演劇やっている人、映画やっている人、文章書いている人とか、何となく仲間ができたりしましたよね。

升 そういう人たちが集まるような場所は、それぞれに特徴がありましたし。

広瀬 あの時代の新宿は、そういうある種の吸引力を持った場所でした。

升 今とは全然違って、文化的な要素がありましたね。

天井桟敷と寺山修司

広瀬 天井桟敷では、具体的にどのようなことをされていたのですか。

升 公演ポスターや舞台美術、役者などいろいろやりました。

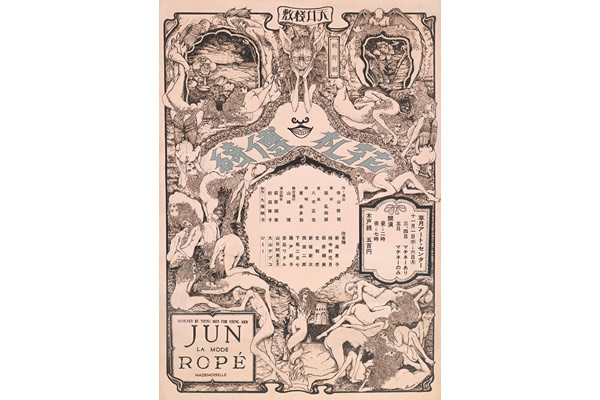

演劇実験室・天井棧敷「花札傳綺」1967年

演劇実験室・天井棧敷「花札傳綺」1967年

広瀬

寺山修司という人物が、升さんに及ぼした影響については、どうお考えですか。

寺山さんは青森から東京へ出てきて、升さんも佐世保から出てきて、そういう意味ではお二人とも辺境の出身。あの頃、もちろん東京は文化の中心なのだけれど、まだまだメインカルチャーというか古い文化の力というのが、それなりにしっかりとあった時代で、それに揺さぶりをかけるようなカウンターカルチャーというのがちょうど出てきた。寺山さんは、そういうことを行った中心的な人物の一人だったと思うんです。

常に、既成のメインカルチャーみたいなものにどうやって揺さぶりをかけるかということと、寺山さんの場合は短歌から出発して、そこにしっかりと自分のポジションをつくっているのだけれども、演劇に行ったり、現代詩に行ったり、最後は映画も撮ったりと、常に自分の活動する領域を拡大しながら移動して行くというようなあり方ですよね。 それは、何となく升さんにも近いものを感じます。

升 寺山さんの場合は、才能の塊みたいな人です。それと、自分の才能をどう戦略的に使うかということを、かなり早くから見つけた人だと思います。

広瀬 ある意味では、寺山修司という役を自分に与えて、その役を演じ切って亡くなったというか。

升 そういうことすべて含めて、才能の塊のような人で、僕とは全然スケールが違うと思います。ただ、僕はそこまで寺山さんを意識していなくて、それは今もそうですけれど、意識していたのは天井桟敷に入っている間で、その意識がだんだん膨らんできた時に、寺山さんのところを出ようと思ったんです。

*1 天井桟敷:

1967年に結成された寺山修司主宰の劇団。60年代後半から70年代半ばにかけて小劇場ブームを牽引。1983年解散。

*2 アートシアター新宿文化:

1962年設立。61~80年代に活動した映画会社、日本アート・シアター・ギルド(ATG)の主要な上映館。海外・国内の芸術作品の上映だけでなく、前衛演劇も上演。67年には地下にアングラ小劇場も設立。

*3 寺山修司:

1935~1983年 青森県生まれ。詩、短歌、演劇、映画、評論など多才に活躍。67年に演劇実験室「天井桟敷」を設立。同年、代表作の一つ「書を捨てよ、町に出よう」出版。

https://panorama-index.jp

https://panorama-index.jp https://filament-jp.net

https://filament-jp.net