Interview 渡辺 遼「鉱物と造形の間に」 5/6

聞き手:広瀬一郎さん(「桃居」オーナー) / 文・構成:竹内典子/Jan. 2014

用途のあるものとないもの

広瀬 桃居は基本的には「使えるもの」というか、暮らしの中で使う道具としての器みたいなものを扱ってきて、正直に言えば、ちょっと考えるところがあったんです。若い人たちが桃居に足を運ぶようになってきて、暮らしをきちっと調えたいとか、器も含めてですけれど暮らしで使う道具に対して、すごくいいセンサーというか選ぶ目を持ってきたなという実感があって。それと同時に、若い人たちがあまりにも使うための道具「用の物」という範疇に絞り込んで物を見過ぎてはいないかという気がちょっとしていたんです。

渡辺 わかるような気がします。

広瀬

僕自身は若い頃は道具性のあるもの、用のあるものには、恥ずかしいけれどあまり興味はなくて、むしろ、僕の若い頃だから60年代末か70年代ですけれど、その頃は同時代的な美術というか、現代美術に興味があったんです。そういうものをずっと見続けて来て、ある意味でそこが飽和して、振り返ると自分の暮らしの現場がこれでいいのだろうかと気付いて、そこから用のあるものに興味を持ち始めたんです。

だからというか、若い人が暮らしの中で使う道具に対して、これだけいい感度を持っているのだとしたら、道具的なもの、用のものから少しはみ出した物についても、ひとつスイッチが入れば、自分の暮らしを刺激してくれる物として、もっともっと楽しんでくれるんじゃないかと思うんです。

たとえば、花入れを用意して自分の気に入った花を生ければ、自分の暮らしている空間は一つ豊かになるじゃないですか。その花入れと花の代わりに、渡辺さんの鉄でつくった造形物が置かれることによって、同じような効果を持ってくれたら嬉しいなあと。

渡辺 そうなってほしいです。

広瀬

少しずつ桃居もそういう刺激になるような展示をこれからして行きたいなという思いもどこかにあって。そのタイミングで渡辺さんがやって来て、たまたま赤木明登さんも一緒に渡辺さんの作品を見て、鉄のへらみたいな形で何だかよくわからないんだけれど、赤木さんも「これ面白いね」とおっしゃった。暮らしを豊かにする道具としての器をつくっている赤木さんも、こういうものを面白がってくれるんだということも、自分の背中を押してくれたような気がしたんですね。

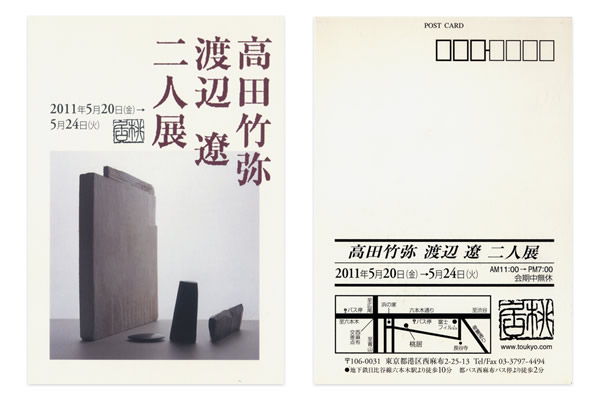

それから渡辺さんとおつきあいが始まって、最初の展覧会は、高田竹弥*9さんとの二人展をお願いしました。高田さんもいわゆる平面とか小さい立体をつくる人で、暮らしの中で使うための道具や器をつくる人ではない。自分の中では同じようなモチベーションで、二人を取り上げて展覧会をしてもらったんです。

渡辺 ずっと一人で完結するものをつくってきて、人とのおつきあいもあまりなかったんですけれど、ギャラリーに行くようになってから、人と話す機会も増えたんですね。自分と違う素材でやっている人たちと話してみて、それほど自分が思ってやってきたことは間違っていなかったんじゃないかと、安心ではないですけれどそう思えるようにもなりました。

広瀬 渡辺さんはオブジェを中心につくってきて、最近は用のある物も増えていますね。それはどうしてでしょうか。

渡辺 石器というものに出会ったことも動機の一つかもしれません。石器は人類が最初に手を加えた自然物じゃないですか。

広瀬 石器はすごく形がきれいですよね。石器時代の人が物を見る目と、現代の僕たちが物を見る目は違うかもしれないし、僕らの目であんまり分析し過ぎてしまうのもよくないかもしれないけれど、石器の持っているフォルムというのは美意識が関わらないと成立しないような気がします。

渡辺 左右対称をひたすら追って打ち掻いた、御子柴型の石斧とかを、考古学的なことではなくて、物として向き合って見た時に、その時代の人たちも狩りのためだけじゃなくて、美意識があってつくっていたと思ったんです。用途のある物が、信仰の対象とかかもしれないけれど、用途から離れて物として見る、そういう対象物でもあったと。

広瀬 石器もそうだし、土器もそうですね。土器だって煮炊きの道具という側面もあると同時に、ある種の呪術的・宗教的な信仰とかお祈りの対象でもあって。もともと人間という種全体が、そういう構造を持って、美しいものと暮らしのために役立つ道具との二面性を両方含みおいてつきあってきたのでしょうね。

石器

石器

物の見方、使い方

渡辺 石器にしても土器にしても、同じ一つの物が、用途も持つ時と持たない時があるような気がするんです。山を歩いていて疲れたら、岩に腰かけたりしますよね。岩は岩でありながら、時に椅子にもなるわけです。

広瀬 木の枝に上着を引っかければ、それがコート掛けにもなるということですね。

渡辺 たとえば、僕のつくったものを人が見た時に、平らな面があればお菓子を載せて、そうするとトレーのようにもなって、物を置くという用途が生まれる。

広瀬 でも、そういうことは渡辺さんの場合、最初はあまり意識しないでつくっていたように思えるんですね。それが、石器のこととか土器のこととか、いろいろと考えているうちに、用から離れてつくった物でも用のある物にもなるわけだと。むしろ、用ということを少し意識しながら造形していくことがあってもいいんじゃないかということですか。

渡辺 そうですね。それと、僕は見る人に見立ててもらいたいということもあります。

広瀬 余地をつくるということを、少し意識し始めたのですね。

渡辺 自分で拾ってきたものでも、石に窪みがあれば、そこにお香を焚いてみようと思ったりするし、やっぱり何かきっかけとなる微かな窪みとか、そういうものでもいいような気はするんです。

広瀬 これはお皿です、お椀ですという明確なことではなくて、使い手の方で刺激されて、これだったらこんなふうに使ってみようと思わせるようなもの、ということですよね。仕掛けというと、あまりにもあざとい言い方だけれど、そういうものを潜ませたものができると面白いですね。

渡辺 自分が窪みだったり、平面だったりをつくったことによって、逆に、そこに何か置いてみようと思わなくて、そこをそのまま面白いなと思ってもらえるようになったら、目指しているものにつながるような気がします。プレートのような上面を平らにした物も、そこに何かを置くというふうに用いないでも、花生けの場所に花の代わりにそれをただ置いてくれた時、きっと何か変わるんじゃないかなと。

広瀬

そこって日本人のすごく面白いところですよね。ヨーロッパの人ってどうしてもファインアート(純粋芸術)とアプライドアート*10(応用芸術)的なものを、構造的に別なステージにあるものというふうに分けようとする。でも、日本人は逆にそれを一体化しようとするというか、むしろ当たり前にそういう二つのものを一つとして、自分たちの暮らしの中に招き入れてきたところがあると思うんです。

明治以降、近代日本が西洋の美術工芸的概念の中で物を見てきたせいか、ある時期までは二つに分けて見てきたかもしれないけれど、これからは逆にある意味でそういう西洋的な見方から解放されて、日本人が本来持っている美しいものとのつきあい方というものに戻るか、螺旋的にもう一段階新しいあり方に変わって行くのかというところだと思います。その辺はよくわからないけれど、今の若い人を見ていると、あまりカテゴリーをつくって物をつくりもしないし、見もしないし、使いもしない。自由に物とつきあっているような気がします。

渡辺 自分たちの世代も、インターネットで海外の情報を得られるし、海外が日本をどう見ているのかもわかりやすい。教科書とかで決められた西洋の考えではない、いろんな考えとかを知ることができるようになって、改めてより日本を見つめ直すというか。自分が生まれ育ったところだから、そこでつくられていたものというのを見つめ直して、いままでの決められた価値観だけではなくて、自分がそれをどう感じるかというふうな考えが自由にできるようになってきたように思います。

*9 高田竹弥

たかたたけや 兵庫県生まれ。混沌とした心の風景を絵画や立体を用いて自由に表現する。

*10 アプライドアート

絵画・彫刻などのファインアートに対して、工芸をやや劣等的な意味を込めた概念でアプライドアートと称する。

渡辺遼・須田貴世子 二人展

桃居

03-3797-4494

東京都港区西麻布2-25-13

●地下鉄日比谷線六本木駅より徒歩10分

都バス西麻布バス停より徒歩2分

http://www.toukyo.com

https://panorama-index.jp

https://panorama-index.jp https://filament-jp.net

https://filament-jp.net