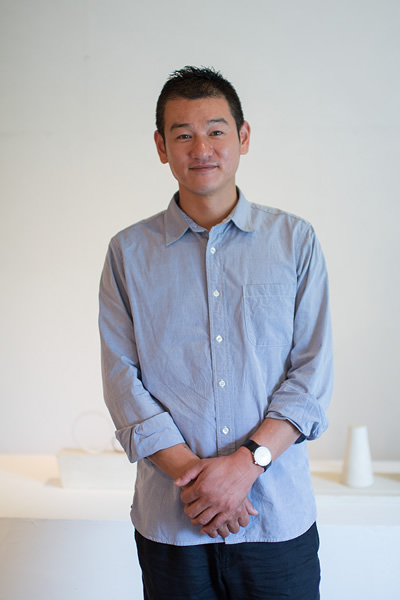

Interview Gallery yamahon 山本忠臣

Gallery yamahon / Tadaomi YAMAMOTO

聞き手:松本武明(うつわノート) / 文・構成:衣奈彩子 / 写真:大隅圭介 / Oct. 2014

伊賀焼の里でギャラリーを開く

松本 山本さんは、ここ、伊賀の生まれで、ご実家が製陶所(やまほん陶房)を営んでいますね。

山本 はい。ですから小さい頃から、当然のように仕事の手伝いをさせられていました。

松本 手伝うことは、当然なんですか。

山本 当然でしたね。父に「働かざるもの、食うべからず」と言われていました。将来、作り手としてやっていくというイメージも漠然とありました。兄(陶芸家・山本忠正さん)が美大に入り、僕は兄と違うことがしたいなとインテリアなど様々なものと関われる建築の道を選びました。大阪の設計事務所に入り、その後工務店で働きました。インテリアも含めての住宅建築だと思っていました。東京の設計事務所とも仕事をする工務店に3年くらい勤めて、転職をしようかと考えていた矢先に父親が倒れたんです。

松本 山本さんが、おいくつのときですか?

山本 24歳ですね。父が働くのが難しくなったので、兄も僕もやまほん陶房に戻って、当時、父が受けていた仕事を引き継いでいました。でも、僕には建築の仕事があきらめきれない部分もあって、東京や大阪で設計事務所を探し勤めるか、伊賀で生活するかという選択肢の中で、まずは腕試しに空間を設計しようと思ったのがこのギャラリーの始まりなんです。陶房の倉庫を改装しました。2000年頃ですね。当時、工芸ギャラリーというのは、うつわ屋として営むお店か、百貨店の美術画廊が工芸家の発表の場というイメージでしたが、そのどちらでもないようなアートも工芸も並列的に並べる空間を想定していました。

松本 なぜ、やまほん陶房ショールームではなくギャラリーだったんですか? やまほん陶房といえば、土鍋で有名ですから、それらをずらっと並べて観光バスを呼んでたくさん買ってもらうという事もできたわけですよね。

山本 ええ、でも想定していたギャラリー空間は、僕が好きだったドナルド・ジャッドのステンレスの作品が壁面にあって、その横に井戸茶碗があって、ヘンリー・ムーアのブロンズがあって、というようなその時の自分にとっての理想の作品をイメージした空間作りでした。そのような作品をじっくり見て頂くためにアプローチを長くとったりした設計プランを両親に見せて、サポートしてもらおうと考えていましたが、そんな空間にお金は出せないと言われまして。じゃあ、自分でやるからこの場所を貸してと両親にお願いしました。

松本 生活の品物とアートを混在させた品揃えに関しては、なにか手本となるものはあったんですか? 時代として自分に響いていたものとか。

山本 特にはないですね。ちょっと前に周辺にもそういうギャラリーができていたようですけど、当時は知らなかったですね。

松本 作家はどのようにして選んだんですか?

山本 空間ができてから、福森雅武さんや植松永次さんをはじめ、伊賀と信楽のあらゆる作家を訪ねることから始めました。その中でも、植松さんの作品というのは、ご本人が話す言葉と作るものが合致していて魅かれるものがありました。作り手によっては、言葉のほうが大きくて、その言葉が作品を大きく見せているというケースもありますよね。植松さんにはそういうところが全くなく作品にも人にもとても魅かれたので、週に3回は植松さんの工房に通っていましたね。ギャラリーというものについてもほとんど植松さんに教わったんです。

松本 それは、展示品を具体化していく過程で?

山本 はい。植松さんがおもしろいと思うギャラリーのリストをもらって、東京のアートギャラリーや古道具屋さんを訪ねたり。そのリストの中には「古道具坂田」もありました。それからは「古道具坂田」にある道具に惹きつけられ通うようになりました。ちょうど日野明子さんも独立された頃だったと思いますが、いきなり東京に会いに行き、企画の立て方などいろいろと教えてもらいました。

10年間いい企画をやり続ける

松本 伊賀で焼物を扱うといったら福森さんのほうが入りやすそうですが、そうではなく植松さんに繋がったことが大きかったですね。

山本 ギャラリーやまほんを始める時、植松さんには「ギャラリーというのはすごく大変な仕事で、10年いい企画をやり続けてやっと成り立つような仕事だから、それまでは続けなきゃだめだ」と言われました。

松本 植松さんとの出会いをきっかけに自分の視点が定まっていったんですね。

山本 そうですね。オープンが2000年で、日野さんに、陶芸家の小林千恵さん、木工作家の山本認さんを紹介していただき、2001年に一回目の展覧会として伊賀の陶芸家の植松永次さん・小島憲二さん・僕の兄の山本忠正を加えた「五人展」をやりました。

松本 それまでは、作家もあまり知らなかったんですね。

山本

そうですね。「古道具坂田」の坂田さんに教えて頂いた安藤雅信さんや内田鋼一さんの作品も、いいのかどうか判断がつかなかったです。内田鋼一さんにはじめて会ったのは「うつわ菜の花」の高橋台一さんが主催した小田原城の公園を借り切ったイベントに出店した時でした。ギャラリーとして出ていたのは、僕だけだったと思いますが、僕のブースの隣でゴザを敷いて売っていた内田さんに話しかけたのが初めての出会いです。

その後、「空・うつほ展」と題した展覧会を企画し、安藤雅信さん・井山三希子さん・植松永次さん・内田鋼一さん・艸田正樹さん・三谷龍二さん・兄の山本忠正にお願いしました。それぞれの作家に器の語源ともなる「空/虚/洞」をイメージしてもらい、器とオブジェが入り交じるように話し合って展覧会を実現しました。

松本 最初の「五人展」には、お客さんは来たんですか?

山本 いいえ。基本的に友達と作家の知り合いという感じでしたね。

松本 その頃は、どうやって生活していたんですか?

山本 家の仕事を少し。あとは、倉庫にあった実家のB級品を京都の東寺の弘法さんで売ったり、正月に伏見稲荷の参道でテキ屋に混じって売っていましたね。平日の夜は、工場やファミレスの厨房でアルバイトをしていました。

松本 それほど大変でも、売りやすい品揃えにはしなかった。

山本 そうですね。産地に来るお客さんというのは、基本的に、安価なものか、伊賀らしい伝統工芸品を求めています。それが売りやすいものだとは分かっていましたが、どちらも自分の好きなものとかけ離れていたので扱いませんでした。植松さんがいう「自分が一番いいと思う展覧会」がそれではできなかったので。自分にとってお店は表現だと思っているので、そこは曲げたくなかったですね。

松本 ビジネスとしてアンバランスな状態というのは、いつまで続くんですか?

山本 7、8年は、続いたと思います。

松本 7年というのは、こういう場所では特に長く感じますよね。

山本 最初のうちは、近所の小学生が遊びに来たりして、正直言うと、何をしているのかよく分からないという感覚でした。グループ展では、九州からでも作家さんに来てもらっていたので、売上げが上がらないときには申し訳ない気持ちになるし。何に向かってやっているのか分からなかったですね。

松本 それでも、なぜ、頑張れたんでしょうね。

山本 やっぱり「10年目にようやく信用がつく」という植松さんの言葉がいつもどこかにあって、自分のやっている事は間違っていないと信じていました。というより、それしか信じるものがなかったとも言えますね。安藤雅信さんの作品を関西で扱っている店は当時なかったので、雑誌に掲載されることもあって、神戸など遠方から来てくれるお客さんも少しはいたんですよ。

作家と全力でぶつかってこそのギャラリー

松本 生活向きの食器というものの裾野が、もうかなり広がっていた時代ですよね。

山本 はい。そういう展覧会は、売り上げがありましたが、売上げのない展覧会もありました。

松本 人気作家の展覧会でも、最低でも3年は間隔をあけて、開催するそうですね。売れるからといって毎年はやらないと。生活が成り立たない中、人気作家は売れるという実感があっても、それに頼らないというのは意外でした。なぜそこまで厳しく決めているんですか?4年間、やらない意味というのは?

山本 1〜2年では、作家が変わらないということですよね。

松本 それは、作家の変化を待つということなんですか。同じものを毎年お客さんに見せない、見せたくないという

山本 はい。ギャラリーとして、そうあるべきだと思います。若い人は一年でがらりと変わるけれど、名前のある作り手は心境が変わらないと思うんですよね。これからと思う作家で、今が作るべき時だと思う場合は、毎年でもやりますが、大御所の作家は4年くらい間を置いたほうが変化がよく分かります。新作という意味ではなくて。

松本 ギャラリーやまほんでは、同じ作家でも他のギャラリーとは違う見せ方をしていますね。例えば、井山三希子さんなら「井山全展」とか。ここでしか見られないものへのこだわりが分かります。作家にお任せという展示はないですか?

山本 人によります。どんなものをやる人なのか見たいというのもあって、最初はお任せすることもありますが、だんだんと僕からも提案をして。ただ、僕も全力でぶつかりますよ。作家とぶつかって、その中でひとつの展覧会を作り上げたいという気持ちがあるので。その作家をこの空間でどう見せたいか、どうやって作品の本質を浮き彫りにしたらいいかということを、すごく考えますね。だから、毎回、見せ方は大きく変わります。最近は、展示構成を僕に一任してもらうことが多くなりました。

松本 展示の什器は、既成のものを置き換えるんじゃなくて新たに造作するんですか?

山本 時間があれば自分で造作しますし、なければ大工さんに作ってもらいます。鉄の什器なら鉄工所に図面を持って行ってお願いしますね。

松本 什器までこだわると利益は減るじゃないですか、それでもやりたいんですね。作家とぶつかってまで何を表現したいと思っていますか?

山本 ものって、作り手の情熱がすごく入っているんですよね。現代作家のものには、そういう情熱や制作背景を感じる喜びというのがあって。そういうものを作る作家と僕が対峙するためには、全力で向き合うしかない。作家が出展してくれたものへのギャラリーやまほんの向き合い方だと思います。そうすることで作家と対等に話ができる。作家と一緒に作って、作り手の思いとギャラリーの思いと、わざわざ来てくれるお客さんの思いがひとつになって作られるのが、理想の展覧会だと思うんです。そうすると、お客さんも買ってくれて結果的に利益も出ます。

松本 展覧会は、年間何本ですか?

山本 5本くらいですね。毎回作り込むので設営に1週間はかかります。地方なので1週間では多くの方に見てもらえません。展示期間は、最低でも1カ月です。

松本 年間5本というのは決して多くはないですが、展覧会と常設で事業としては成り立っているんですね。

山本 そうですね。都心の有名ギャラリーと変わらないと思います。

アートも工芸のひとつと捉える

松本 山本さんにとって、工芸はアートですか?

山本 僕にとっては、工芸の中にアートが含まれています。工芸やアートという言葉がまだなかった時代には、それらは生活の周辺にあったように思えます。僕の中ではそのような状態を工芸と勝手に置き換えて考えていると思います。アート作品として扱われる若冲の襖絵も、望月通陽さんのブロンズ作品も工芸と、言葉の上では、言ってしまいます。

松本 工芸とアートの境目がないという感じですか?

山本

すごくコンセプチュアルなものは、アートと考えてしまいますが、手の技とか、マチエールというものはむしろ工芸的なものだと思っています。昔から続いている絵画や彫刻というのは、感覚だけではなくて、学ぶことで伝えられて来ているものだと思うので、工芸と言う言葉に置き換えて考えています。自分にとって分かりやすいようにそうしています。

僕は、2000年初頭に、「古道具坂田」の坂田和實さんのところによく通っていて、麻布十番の「うちだ」や「さる山」といったアンティークを扱うお店にもよく行きました。アンティークは、僕も好きだし、店で扱うことも考えましたが、僕は坂田さんをすごく尊敬していた、というより、坂田さんに勝ちたいと思うくらいの憧れがあったので、同じ土俵でやったら、ぜったいに対抗できないという思いがあって。それで、古いものというよりも、いま現在の現代工芸で進みたいという気持ちが強くなったと思います。坂田さんや植松さんに認められたいという思いが、いろいろなことをするためのバネになっています。僕は、坂田さんの何かを継承したいと思っています。まだ何も形にはできていないんですけど。

松本 例えば、どういったところでですか? 坂田さんは、骨董界において価値がないと言われたものを見出して美しいととらえてきた。それに対して、ギャラリーやまほんというのは、何を継承しているんでしょうか。

山本

それはやはり、眼、一人一人のものさしを持つということじゃないでしょうか。学び、積み重ねたことを捨て、何を提示できるのか。2000年頃、東京に行くたびに必ず訪ねる店は他にもありました。「Zakka」です。

「Zakka」には、衝撃を受けましたね。地下室の空間で、適度な間隔をとってものが置いてあって。軽い感じかと思うと全然そうではなくて、ものへの思いやりを強く感じさせてくれました。ザッカといいながら、雑貨に見えないんですよね。小野哲平さんとか、村木雄児さんとか、辻和美さんのものがあって、すごく魅かれる空間でした。オーナーの吉村眸さんの眼というのは、当時、間違いなく、哲平さんや辻さんたちを育てたと思うんですね。

松本

「Zakka」が扱うのは、雑貨といいつつ生活アートですよね。食器も服もオブジェも境目がなく、偉い、偉くないという線引きもない生活の中の美しいもの。ギャラリーやまほんとしてもそういうことを越えて時代を記録していきたいんですね。

坂田和實さんを越えるというのは?

山本 坂田さんを、ぎゃふんと言わせたいっていうかね。そういう感じですね、全然およびませんけど。坂田さんは、以前、講演会などいろいろなところでうちのギャラリーを褒めてくれていたようなんですが、ここに来たことはなかったので「来てもいないのに褒めるのはやめてください」って言ったんです。そしたら来てくれるようになって。ある時、手紙をいただきました。「美しい展覧会でした」って。

作家を育てるということ

山本 僕自身、多くの作家やギャラリーに育ててもらいました。それは、バトンのように次の世代に渡していくものだと思うんですね。最近のギャラリーの方は、自分が作家を育てることなんてないと言いますけど、僕は、それこそがギャラリーの役目だと思っているので、作家にはいろいろと本音で言います。

松本 具体的に、作家を育てるというと、例えば、安永正臣さんなど若手の作家ですか?

山本 育てるというとおこがましいのですが、彼は、5年くらい前に作品を見せに来てくれたのですが、その時は「扱うかどうかは分からない、よく分からない」と自分の意見をそのまま伝えましたね。でもその後も、安永さんの個展はたびたび見るようにしていました。若い作家は、常に変化していくので、その大きな変化を見ながら声をかけるタイミングを待っています。変化が収まった頃に僕が感じた事を伝えるように話しますね。

松本 安永くんは、ここで3部構成の展覧会をして、山本さんに「倒れるまでやれ」と言われたと話していました。新人にはそういうことも言うわけですね。

山本 そうですね。信頼関係ができていないと言えないですが、やらないといけない時があると思います。若手作家の展覧会の場合は、工房まで行って、その展覧会のために制作したものだけではなく、古いものも含めたそれまでの仕事の中から作品を選ぶこともあります。そうすることで選ぶことがなかった作品が展示され、展覧会会場で作家自身が自作の作品をもう一度、見ることになる。なぜ僕がその作品を選んだのか、何がいいのかを展示された空間で考えることで、自分の作ったものともう一度、しっかり向き合う事になります。展覧会の出展作品のバランスを取り、お客さんにそれぞれの作品の特徴を視覚的にわかりやすく伝えることも考えてということもありますが。

松本 展覧会は、作家の場所だとお任せするのではなくて、山本さんなりの眼で選ぶ、選択する、編集するということですね。

山本 最初は、若い人にいろいろと言うのは良くないかなって思ったんですけど、ギャラリーに言われたことを整理して、その後どうしていくかは、作家がしっかり決めることだと思っています。別のギャラリーにいくと、僕とは違った意見を言われると思います。ギャラリーとして、展示するものに責任を持ちたいというのは、同時に、作家にとってもうちの展覧会を通して、売上だけではなく何か得るものがあればとの思いもあります。

松本 DMなどビジュアルも、かなり凝っていますね。

山本 地方のギャラリーということもあって、案内状は、ずっとB5サイズでやっています。当時はポストカードが主流でしたが、それでは伝わらないと思ったので。山口信博さんの展覧会では山口さんにデザインをお願いしたこともありますが、基本的には、僕の目線で、自分が見せたいところを自分で撮って、自分でデザインしています。

松本 造形を捉えているんですね。工芸とアートが合体していることがDMからも伝わってきます。その眼や美意識は、どのように培ったんですか?

山本 小学校の時に父親が京都の問屋に商品を届けにいく度に一緒に行って、美術館や百貨店に立ち寄っていたからかも知れません。時計でも宝石でも「いいものを見なあかんぞ」とよく言われていました。そのころからものが好きだったんです。

松本 山本さん自身が、表現者として作り手になっても良かったんでしょうね。

山本 実は、焼物を買ったのは、植松さんのものが初めてだったんですよ。それまでは、カトラリーや磁器のプレートは買えても陶器は買えなかった。陶器は家にたくさんあるし、自分でも作れるし、高いお金を出すより真似して自分で作ればいいってどこかで思っていたんだと思います。でも、植松さんのものに出合って「これは、植松さんにしか作れないものだ。ああ、そういうことか」と痛感して。それが本当の意味でギャラリーを始めたきっかけでした。ギャラリーが始まったという意味でも、植松さんとの出会いは、大きいです。植松さんのものを持っていたら、植松さんのようになれるんじゃないかって思いましたから。使っていたら、あんな風に自由で柔らかい人間になれるんじゃないかって。僕は、そういう自分にない感覚を作品に求めていると思います。

松本 それを持つことで自分が変われたりする、そういう力があると。

山本 はい。

工芸界に必要なのは、段階の違うステージ

松本 山本さんは、クラフトフェアなどいまの作家をとりまく状況をどう思っていますか?

山本 僕は、クラフトフェアを陶器祭りと同じように見ているんです。陶器祭りというのは、作家の登竜門でもありました。昔から、産地のうつわ店というのは、陶器祭りで作家を探していました。当然、お店で展覧会をできる立場になった作家は、陶器祭りへの出展は辞めていきます。クラフトフェアもそういう場であればいいと思いますね。作家として展覧会を中心として食べられるようになったら巣立ち、新しい人が入ってくるという形。いつまでも同じ作家がいる状況を、改善したらいいんじゃないでしょうか。クラフトフェアだけで生計を立てている人というのは、また別ですが。

松本 クラフトフェアだけでものを買う人が増えると、ある意味使いやすくて売りやすいものばかりが増えて、作家が作るものの力が落ちていくという心配はないですか?

山本 ステージがあれば、ないと思うんです。ギャラリーというのは、ある程度の実力があって求められたものにも答えられるというレベルのステージですから。作家に向上心があれば、力が落ちることはないと思います。

松本 ギャラリーが作家を高めていくということですね。最近のお店の傾向について感じることはありますか?

山本 2000年代前半は、三谷龍二さんの木のうつわなどに代表されるように、それまでの工芸の価値基準にはない、軽くて普段使いができて、心地が良いものを時代が求めていたと思いますが、少し経ち、多くの作り手がそのようなうつわを作り始めた事で、デザイン性のあるものに目がいくようになりました。でもいまは、もう少し作家の創造性を感じることができるものを欲している時代になっているのではないかと思います。

松本 より情熱が入ったものに気持ちが動き始めたということですね。

山本 この間、若い作り手が作品を持って来てくれて、既に世の中にあるようないかにも売れそうな洋皿と、井戸茶碗のようなうつわを両方見せ、どっちが良いですかと聞かれました。確かにどちらも彼から作られたものに変わりはないのですが、僕はこう伝えました。「僕らには、売れなくても扱うものがあり、あなたは、それが何なのか、考えたほうがいい。ギャラリーというのは、売れるか売れないかだけで、展覧会や作家の取り扱いを決めるものではない」と。売れそうなものを作れば、ギャラリーが扱うと思っているのかと心配にもなりました。

松本 売れなくても紹介したいというか、売れるように紹介していこうという気持ちにさせるものはありますよね。

山本 僕らって、そういうものに魅かれたりするじゃないですか。

松本 京都店とのすみ分けはどうしていますか?

山本 現在は若い作家を中心に考えています。今後、京都はますます国際的な都市になるし、そういう場所で若い人を育てるというか、発表の場を作るというのは将来的にも繋がるのではないかと。

松本 ここを始めた頃よりも、紹介したい作家が増えて来たんですね。

山本 そうですね。最初は、ギャラリー自身も無名で作家も無名でという状況の中で、それでも前に進まなければならないジレンマがあったので、将来、自分が力をつけたら、若い人を紹介したいとずっと思っていました。ようやく、そういうところに立てたんじゃないかと思っています。

松本 いま育てていきたいと思っている人というのは?

山本 安永正臣くんとか古谷宣幸くんなどかな。少し前までは古谷くんには、あまり何も言わないでいました。本人の自覚がないまま、生まれたり消えたりしている魅力的なところを守りつつ、どのように伝えればいいかと僕自身も考えているところがあって。

松本 オープン当初から、山本さん自身はあまりお店には立たないと聞きました。人を雇うにもコストがかかるし、最初は大変だったんじゃないですか。

山本 自分がいろいろと外に出て、作家を訪ねたり、ギャラリーを訪ねたりとする時間が必要でした。僕のような素人のオーナーがいるような店じゃだめだと思ったんです。オーナーがいる店というのは、オーナーがいなくなると売れない店になるんですよね。京都に店を出すことも、アルバイトで生計を立てていた頃から考えていました。あとは、単純に外に出かけたいというのもあって。

松本 そういう意味では、山本さんはプロデューサーなのかな。

山本 まあそうかも知れませんね。

松本 ポスト坂田という存在として、山本さんが独自の分野を作っていくというのはとても興味深いですね。

山本 坂田さんは、完璧にものを自身の価値観で選びきっています。それは、民芸や骨董から多くのことを学びつつ、その学び積み上げてきたことを捨て、進んで来たがゆえのもの選びだと思います。いまは、町おこし、村おこしも含めて、人と人の直接的な交流が求められていますが、触れ合える場や雰囲気があればよく、ものはそのストーリーも含めて“経済のためにだけに”必要だという考え方のようにも映ります。でも、僕らの生活の周辺には、ものから人を感じたり、ものを媒体として人の生き方などを感じるという文化がある。ただ人と人が出会うだけでなく、ものを介することですごく深く触れあえるということもあると思います。

松本 目標だった10年を過ぎました。この先の10年はどうなるんでしょう。

山本 ひとつのテーマとしては、眼を明らかにすること。僕が作家に厳しく求めていることでもありますが、作家が展覧会のために作ったものがこれです、というだけではなく、僕自身もこれがいいと言い切れるものを明らかにしたいと思っています。

松本 本日は、どうもありがとうございました。

https://panorama-index.jp

https://panorama-index.jp https://filament-jp.net

https://filament-jp.net